Субкультуры в России исчезли или переродились?

Разбираемся, кто такие неофолк-тян и куда делись привычные нам нефоры в виде готов и эмо.

Иногда мне кажется, что какое-то время назад на нашу необъятную приземлился огромный космический корабль. Из тяжёлых распахнувшихся дверей вылезли пришельцы и похитили наших панков, готов и хипстеров для научных опытов. Иначе невозможно объяснить, куда они все так резко исчезли.

По улицам идут люди с разноцветными волосами и пирсингом по всему телу – но теперь это признак не бунта, а самовыражения. Музыка в плейлисте может совершенно не отражать никаких взглядов на мир, а просто быть музыкой.

Что стало с субкультурами? А может, это мы вышли из их естественной среды обитания? Попробуем разобраться.

Откуда взялись субкультуры

Вся натура подростка устремлена к возведению своих чувств и идей в абсолют. Поэтому закономерен процесс, когда он находит себе подобных - соратников по духу.

Не будем углубляться в исторический экскурс, остановимся на XX веке. В СССР субкультур как таковых не было. Прием в комсомол (или сильное нежелание туда вступать) - максимум. Джинсы клеш и длинные волосы - уже вызов обществу, причем сильно этим самым обществом порицаемый.

А вот после падения железного занавеса все сильно меняется. Мы не говорим о преступных группировках (хотя таких было, что песку морского). Речь идёт именно о так называемых неформалах - людях (обычно это школьники или едва поступившие в институт молодые ребята), которые объединялись благодаря общим идеям и интересам.

Большая часть субкультур пришла к нам с Запада - это панки, готы, рэперы, скинхеды, позднее - эмо, ванильки, хипстеры. Там они возникли по разным причинам - кто-то объединялся в группы по общим политическим взглядам, кому-то нравилась одинаковая музыка, внешний вид, а кто-то, кажется, просто хотел «дружить» против кого-то. В каком-то смысле даже околофутбольщиков можно отнести к этому же разряду.

К кому примыкали подростки в нулевых?

В 2000-х любой думающий подросток был чуть ли не обязан причислять себя к какой-то группе, чтобы не оказаться в ситуации, где его гнобят. Самые безумные ребята – пожалуй, панки. И хоть им и было уготовано погибнуть чуть ли не сразу, как только они появились (а это, на секундочку, примерно 70-е годы в США и Великобритании и 90-е в России), они продержались довольно долго. Нельзя даже сказать, что они исчезли в привычном смысле слова - скорее, они сильно трансформировались.

В нулевые панки - это ирокезы и булавки в ушах. На футболках принты с любимыми группами: «Сектор Газа», «Король и Шут» для вполне классического панка, и «Красная Плесень» - для более развязного и хулиганистого. За одежду, кстати, по воспоминаниям многих, кто относил себя к субкультуре, могли побить: в Нижнем Новгороде, например, в центре города - на улице Большой Покровской - были арки. Назывались они просто - цоевская и хоевская. И вот там могли назначать стрелки, просто встречаться, выпить и весело проводить время. Кстати, панк не мог отказаться от предложенного портвейна - это святое дело.

Панки отечественного образца существенно отличались от своих западных собратьев: в их обществе очень активно обсуждались политические идеи - в частности, как мы все знаем, анархизм. Некоторые панки (хотя, наверное, сами они так это не называли) организовывали политические кружки, в которых беседовали на разные социологические темы.

Еще у панков процветала такая традиция, как обряд посвящения. Через него прошли далеко не все, но именно от тех, кто прошел (и кто это наблюдал), видимо, пошли слухи, что панки - вонючки, принципиально не пользующиеся мылом и шампунем.

Это была культура протеста, и было бы странно, если бы она сохранилась в том виде, в котором была - нулевые больше всего за всю историю России подходили для организации таких групп. Но, справедливости ради, у них было гораздо меньше защищенности, чем сейчас: могли быть периодические стычки со скинхедами, околофутбольщиками или гопниками.

Что можно сказать о готах? Когда мы (непосвященные люди) о них думаем, в голове рисуется образ Даши Васнецовой из «Папиных дочек». Это человек, который одет в черную-черную одежду из викторианской эпохи, размышляет каждый день о смерти и регулярно вместо клубов и библиотек ходит на кладбища с друзьями. И в этом, конечно, есть доля истины: некоторые готы действительно были такими. Подросткам вообще свойственно все доводить до абсурда - поэтому некоторые выглядели ну очень мрачно (что, конечно, не всегда отражало их характер).

У готов особо стычек ни с кем не было - пожалуй, только с ребятами, которые агрессивно настроены против всего, что необычно (и это не обязательно могли быть представители субкультуры, но и просто очень агрессивные молодые люди, у которых двадцать четыре часа в сутки чешутся кулаки).

Если зайти во «ВКонтакте» в нижегородский, казанский или екатеринбургский паблики про готов, они, на самом деле, сильно отличаются от тех картинок, которые мы видели. Внутри их лора готы могли высмеивать своих же (которых они к своим не относили) - например, на одном из форумов появился мем «готика в душе» (что означало, что это очень духовная и культурная прослойка общества), и сами же готы извратили это выражение и стали говорить «готика в дУше», целенаправленно уменьшая градус драматизма.

Были (и есть) ещё анимешники - их сложно забыть. У них самые интересные тематические мероприятия: еще до появления фестивалей, на которых собирается тысяча гиков, существовали импровизированные сборы - там они обсуждали свои любимые «тайтлы» (так могли назвать недавно вышедший сериал), а также делали (но в начале нулевых это была большая редкость и роскошь) косплеи на самых крутых, по их мнению, персонажей.

Они тоже не избежали участи быть не принятыми обществом - причем среди других же неформалов. У них были точно такие же стычки с гопниками, околофутбольщиками, иногда с людьми, которые называли себя рокерами.

Анимешники образовывали довольно миролюбивые комьюнити, которые существуют и по сей день. И да, иногда (в наши дни) может быть такая ситуация: один человек и анимешник, и кей-попер. Но одно точно так же может исключать другое. Все таки кей-поп - это про Южную Корею, а аниме - про Японию.

Были и эмо, но они возникли чуть позже, чем вышеперечисленные субкультуры (по крайней мере, они точно не старше панков и готов). Их можно было определить по черно-розовой одежде и волосам, меланхоличному настроению и невероятно глубокой и грустной музыке. Их остальные субкультуры могли недолюбливать: не выглядели они со стороны примером для подражания. Все-таки хочется что-то брутальное и крутое, а тут - сопли, намотанные на кулак.

Но лично я испытываю симпатию к эмо. Думаю, это тоже довольно приятные ребята, просто немного депрессивненькие. Тем более они слушали довольно продвинутую и крутую музыку для тех лет - и я думаю, это могло отчасти сформировать музыкальный российский рынок на тот момент (за что им плюсик в карму).

И чем ближе мы подходим к 2025 году, тем сильнее размываются рамки этих самых субкультур. К 2015—2016 году все неформалы постепенно будто стали походить друг на друга: дрейнеры, винишко-тян, остатки готов и эмо. Рэперы и скейтеры продолжили оставаться рэперами и скейтерами. Ванильки из 2010-х стали хипстерами (по крайней мере, часть из них).

Кто есть сейчас?

Мне казалось, как и многим, что субкультуры вымерли. Но с концом подросткового периода просто закончился мой интерес к субкультурам - а они есть. Только большая часть из них перекочевала в интернет. Еще сегодня их сложнее распознать, поскольку сейчас инструментарий для внешних преображений более широк, и ты можешь придумать все что угодно, для того чтобы выделиться из общества. Одежда с «Алиэкспресс», антикварные магазины, секонд-хенды, масс-маркет с y2k-вещами - и это только малая толика того, где можно раздобыть внешние атрибуты.

Но все таки некоторые субкультуры можно обнаружить.

Есть, например, неофолк-тян. Если вы когда-нибудь видели картинки в «пинтересте» или в «телеге» по типу «вот бы поскорее избавиться от цивилизации и жить в лесу» или «я просто хочу быть маленьким лесным гномом» - это оно. Внешние атрибуты: вязаные свитеры с грибами, цветами и листьями. В одежде прослеживается бохо-стиль и (иногда) гранж-элементы. Часто могут быть тату с разной славянской символикой: купола, сюжеты русских сказок, древние слова и буквы.

Эти люди охотно идут в походы, едят натуральные продукты, фотографируются в венках (привет, 2015 и любовь к творчеству Ланы Дель Рей), сохраняют картинки и рилсы с лесом.

Есть ещё «42 братухи». Это вообще отдельная вселенная. Гротескные наряды, пестрые перья, яркий макияж и много-много (и еще раз много-много) китча. Эти люди полностью отрицают страх перед понятием кринж. Им не стремно показаться глупыми и нелепыми.

На самом деле, меня почему-то нисколько не удивило, что такие ребята есть. Думаю, на общество настолько сильно давит стремление к «успешному успеху», что выйти из системы общественных ценностей кажется единственным верным решением. Одно из проявлений такой философии - полный отказ от внутреннего стыда и свобода, граничащая со вседозволенностью.

«42 братухи» образовались не благодаря любимой музыке, фильмам или общим взглядам: тех, кто причисляет себя к этой субкультуре, объединяет любовь к творчеству Кирилла Баранова (российский стример). Именно он основал это комьюнити. Кстати, туда даже посвящен Дмитрий Маликов.

Есть еще и подростки, которым нравится советская эстетика. Возможно, вы видели эти видео, в которых молодой человек разговаривает и выглядит так, будто ему перевалило за 60. Как будто он поболтал с тобой, попил кофе, а выйдя из помещения, непременно прикупит на барахолке журнальчик «Наука и жизнь» и начнет в какой-нибудь маленькой каморке собирать радиоприемник. Они вешают ковры на стены, ходят в больших серых пиджаках, используют в речи аббревиатуры (которые были популярны во времена СССР). И хотя многие из них и признают, что не хотели бы попасть в страну во времена Советского Союза, но находят привлекательной эстетику того времени: от интерьеров до стиля в одежде.

Всегда ли будут субкультуры?

Всё в этом мире циклично - сначала молодежь может увлекаться политикой, а потом стать аполитичной. Точно такой же волнообразный процесс происходит и в контексте увлечения музыкой или модой — всегда обязательно появляется что-то, что вызывает возмущение у общества и находит отклик в сердцах молодых людей. Конечно, подростки предрасположены к тому, чтобы объединяться в группы, причислять себя к конкретным комьюнити — так и протекает естественный процесс социализации. Поэтому, конечно, нельзя говорить о смерти субкультур — разве что об их реинкарнации.

Популярное

Тралалело Тралала и Крокодило Бомбардиро: почему зумеры тащатся от нейромемов

Разбираемся, над чем сейчас смеётся молодежь и почему в топе абсурдный юмор.

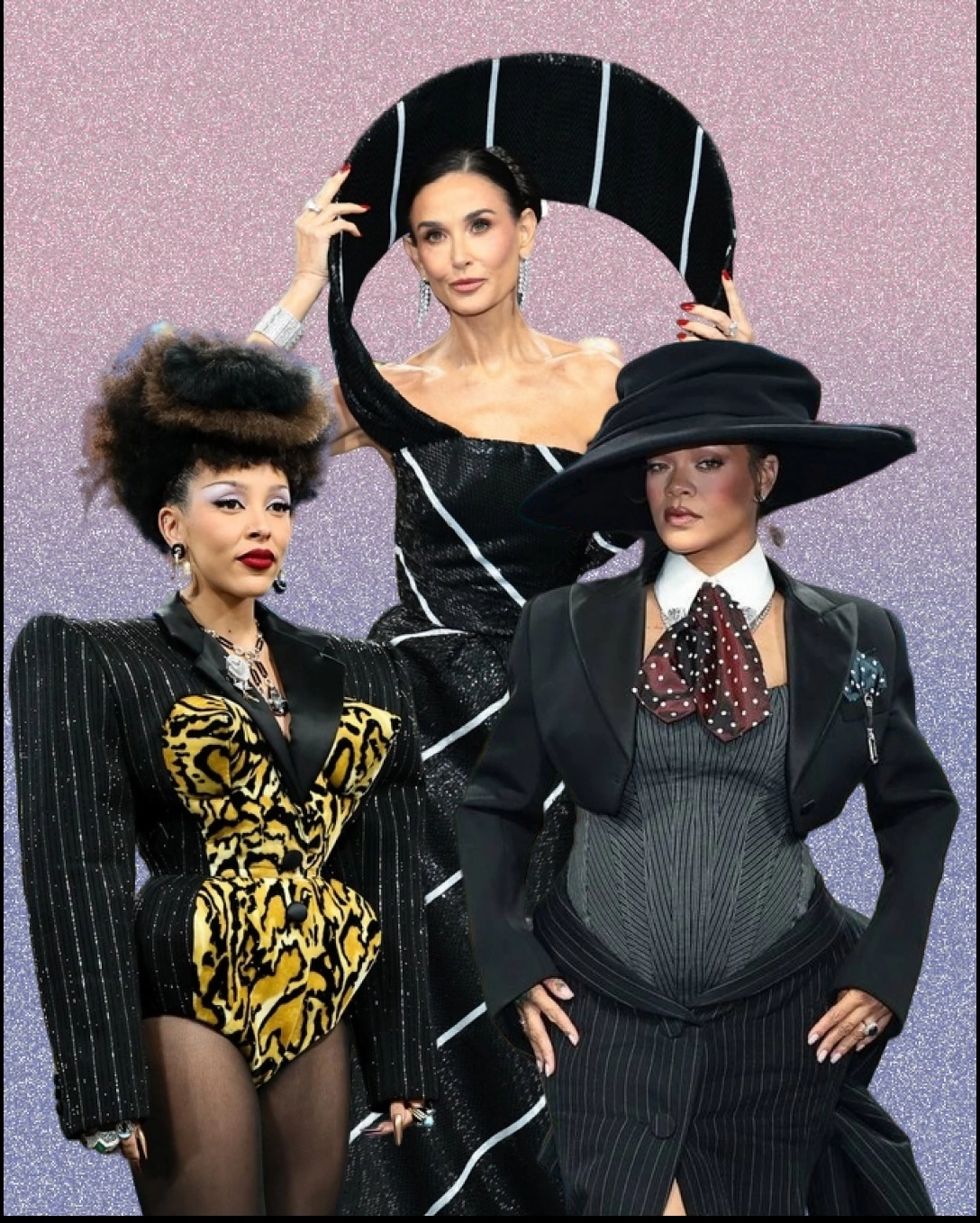

Met Gala 2025: офискор вместо денди, несоблюдение дресс-кода и беременная Рианна

Чем запомнился ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея и почему даже его хозяйка забила на заявленную тему.

Кто такие AY YOLA и как они взорвали интернет

Вам попадалась в рекомендациях девушка в этническом наряде, поющая что-то на башкирском? Рассказываем, кто она и о чем музыка.

Станция метро «Яшьлек»: куда уж проще

Рельсы в два ряда, мрамор и пустое пространство — какой увидели очередную станцию казанской подземки дизайнеры.